2024/04/26 11:55

2024/04/26 11:55  2024/04/25 20:35

2024/04/25 20:35  2024/04/25 20:37

2024/04/25 20:37  2024/04/25 20:36

2024/04/25 20:36  2024/04/25 20:37

2024/04/25 20:37  2024/04/25 20:36

2024/04/25 20:36  2024/04/25 20:38

2024/04/25 20:38  2024/04/25 18:03

2024/04/25 18:03  2024/04/25 20:38

2024/04/25 20:38  2024/04/25 20:39

2024/04/25 20:39  2024/04/25 16:24

2024/04/25 16:24  2024/04/25 11:44

2024/04/25 11:44  2024/04/25 12:00

2024/04/25 12:00  2024/04/25 14:24

2024/04/25 14:24  2024/04/26 14:30

2024/04/26 14:30  2024/04/24 20:16

2024/04/24 20:16  2024/04/24 20:02

2024/04/24 20:02  2024/04/24 19:43

2024/04/24 19:43  2024/04/24 19:17

2024/04/24 19:17  2024/04/24 19:27

2024/04/24 19:27 SDGsニュース読込中...

SDGs記事一覧 11:30

11:30 11:55

11:55 13:55

13:55 16:55

16:55 17:50

17:50 18:15

18:15 RBC NEWS Link

RBC NEWS Link Aランチ

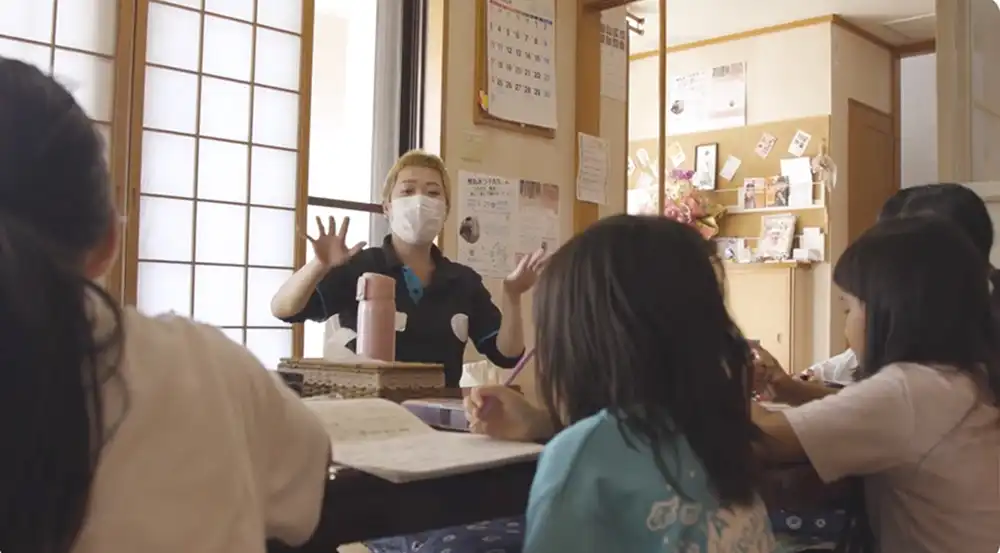

Aランチ つなごう沖縄プラス~わたしたちのSDGs~

つなごう沖縄プラス~わたしたちのSDGs~ アンデッドアンラック

アンデッドアンラック ジョンソン

ジョンソン 東京リベンジャーズ

東京リベンジャーズ 異修羅

異修羅600.webp) 火曜ドラマ「Eye Love You」

火曜ドラマ「Eye Love You」 日曜劇場「さよならマエストロ」~父と私のアッパ...

日曜劇場「さよならマエストロ」~父と私のアッパ... 金曜ドラマ「不適切にもほどがある!」

金曜ドラマ「不適切にもほどがある!」 勇気爆発 バーンブレイバーン

勇気爆発 バーンブレイバーン 2024年4月25日

2024年4月25日 2024年4月24日

2024年4月24日 2024年4月22日

2024年4月22日 2024年4月20日

2024年4月20日 2024年4月20日

2024年4月20日 2024年4月19日

2024年4月19日 15:40

15:40 15:50

15:50 16:00

16:00 17:00

17:00 17:30

17:30 17:47

17:47 2024年4月26日

2024年4月26日 2024年4月26日

2024年4月26日 2024年4月26日

2024年4月26日 2024年4月25日

2024年4月25日 2024年4月25日

2024年4月25日 2024年4月25日

2024年4月25日 2024/04/26

三浦祐太郎スペシャルライブ2024

2024/04/26

三浦祐太郎スペシャルライブ2024  2024/04/26

沖縄セルラーpresentsタッチ ザ ダイナソー

2024/04/26

沖縄セルラーpresentsタッチ ザ ダイナソー 2024/04/25 広報室

RBC テレビの新番組

2024/04/25 広報室

RBC テレビの新番組 2024/04/23 広報室

RBC創立70周年特番

2024/04/23 広報室

RBC創立70周年特番 2024/04/23 番組審議会

第562回 番組審議会

2024/04/23 番組審議会

第562回 番組審議会  2024/04/17 広報室

島ぜんぶでおーきな祭

2024/04/17 広報室

島ぜんぶでおーきな祭 2024/04/12 広報室

生まれてきてくれてありがとう

2024/04/12 広報室

生まれてきてくれてありがとう 2024/04/08 募集

ソトリスト×RBCコラボキャンペーン

2024/04/08 募集

ソトリスト×RBCコラボキャンペーン 2024/04/08 募集

ソトリスト×RBCコラボキャンペーン

2024/04/08 募集

ソトリスト×RBCコラボキャンペーン 2024/02/19 プレゼント

サンエー×明治×RBCおこづかいキャンペーン

2024/02/19 プレゼント

サンエー×明治×RBCおこづかいキャンペーン

2023/12/25 募集

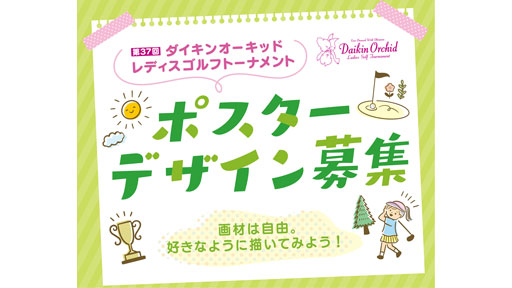

第37回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメ...

2023/12/25 募集

第37回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメ...

2023/11/24 プレゼント

AIRCLE×RBCコラボキャンペーン

2023/11/24 プレゼント

AIRCLE×RBCコラボキャンペーン 2023/09/08 募集

SDGs Quest みらい甲子園 沖縄県大会 2023

2023/09/08 募集

SDGs Quest みらい甲子園 沖縄県大会 2023

2023/06/15 募集

イオン琉球 PRESENTS 2023那覇大綱挽まつりRBC市...

2023/06/15 募集

イオン琉球 PRESENTS 2023那覇大綱挽まつりRBC市...

2024/03/26 プレゼント

「プロ野球公式戦観戦チケット」

2024/03/26 プレゼント

「プロ野球公式戦観戦チケット」 2023/06/01 募集

「RBCアナウンサー平和朗読会2023」観覧希望者 募集

2023/06/01 募集

「RBCアナウンサー平和朗読会2023」観覧希望者 募集

2024/04/25 広報室RBC テレビの新番組

2024/04/25 広報室RBC テレビの新番組 2024/04/23 広報室RBC創立70周年特番

2024/04/23 広報室RBC創立70周年特番 2024/04/23 番組審議会第562回 番組審議会

2024/04/23 番組審議会第562回 番組審議会 2024/04/17 広報室島ぜんぶでおーきな祭

2024/04/17 広報室島ぜんぶでおーきな祭 2024/04/12 広報室生まれてきてくれてありがとう

2024/04/12 広報室生まれてきてくれてありがとう 2024/04/05JNN・JRN共同災害募金 2024年台湾東部沖地震救援金

2024/04/05JNN・JRN共同災害募金 2024年台湾東部沖地震救援金 2024/04/02 広報室RBC新キャラクター誕生!

2024/04/02 広報室RBC新キャラクター誕生! 2024/03/31 広報室RBC公式キャラクター

2024/03/31 広報室RBC公式キャラクター 2024/03/25 広報室「RBC NEWS Link」

2024/03/25 広報室「RBC NEWS Link」  2024/03/15 番組審議会第561回 番組審議会

2024/03/15 番組審議会第561回 番組審議会×